2008-04-17[n年前へ]

■「自動車の開発期間はASIC(の開発期間)よりも短くなっている」

「自動車開発と車載半導体,噂とは少し違っていた:その2」を読む。

例えば,自動車の開発期間。試作車を何度も作り,量産開始まで2~3年はかかる。こう思っていた。ある半導体メーカーを取材したときに「自動車の開発期間はASIC(の開発期間)よりも短くなっている」と聞いた。本当か。この手のことが全然わからないので、「本当か。」と書く辺りの感覚をきちんと理解することができない。

上手く表すことができない「自分の中の不思議」を、古い例えで表現すると、「電子回路の設計時間はロジックICの開発期間よりも短くなっていると聞いた。本当か」という言葉を聞いた時に、(耳と脳の間で)上手く消化できない感じに似ている。

自動車メーカーでの取材で,それを確かめることができた。「いまでもコンセプトの新しい車の開発には時間をかけている。一方で,小規模な変更の場合は,デザインの確定から量産開始までの期間は最短で10.5カ月だった」(日産自動車)。

2008-05-07[n年前へ]

■ローヤル ブリンブリン ガウクリアで胸の美容

「ローヤル ブリンブリン ガウクリア」をもらった。

そのパッケージには、

「ローヤル ブリンブリン ガウクリア」をもらった。

そのパッケージには、

●バストの美容にという売り文句が印刷されている。パッケージデザインは、いかにもバスト美容をイメージした画像が描かれていて、容器や箱を手に取るのが少し恥ずかしい感じだ。

●女性の美容と健康維持に

●老若男女を問わずご愛飲下さい。

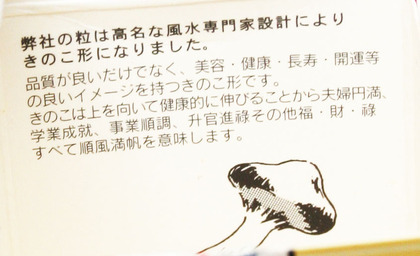

ローヤル ブリンブリン ガウクリアの粒は「風水専門家設計によるきのこ形」で、品質だけでなく、学業・事業などすべて良くなるイメージを持つ、という。瓶1本のお値段が「(少なくとも印刷されている価格では)一万八千円なり」なので、材料・加工法の売り向上だけでなく、そんな超科学的エッセンスも詰め合わされているのが楽しい。

ローヤル ブリンブリン ガウクリアの粒は「風水専門家設計によるきのこ形」で、品質だけでなく、学業・事業などすべて良くなるイメージを持つ、という。瓶1本のお値段が「(少なくとも印刷されている価格では)一万八千円なり」なので、材料・加工法の売り向上だけでなく、そんな超科学的エッセンスも詰め合わされているのが楽しい。

ローヤル ブリンブリン ガウクリアのパッケージ裏にはこう書いてある。

食卓とかお勤め先のデスク等の目のつきやすい場所に常備されて、お召し上がり下さい。このパッケージを「目のつきやすい場所に常備する」のは、ちょっと気恥ずかしい。それに、「老若男女を問わずバストの美容」というあたりも少し首をひねってしまう。けれど、健康維持の役に立つのなら飲んでみようか…ちょっとコワイけれど。

2008-05-15[n年前へ]

■PSoC制御の「加熱ホッケーブレード」や「堅さ可変シューズ」

PSoCはCypress社のマイコン・チップで、各種デジタル・アナログ回路が搭載されていて、その組み合わせをユーザがプログラミング(設計)できる、というものだ。FPGAほど高性能ではないけれど、PICより少し賢く便利なアナログ回路が色々詰めあわされている(だから周辺回路を大幅に減らすことができる)、という感じだろうか。アナログ制御・入出力をしたい場合には、とても便利そうなチップである。

PSoCはCypress社のマイコン・チップで、各種デジタル・アナログ回路が搭載されていて、その組み合わせをユーザがプログラミング(設計)できる、というものだ。FPGAほど高性能ではないけれど、PICより少し賢く便利なアナログ回路が色々詰めあわされている(だから周辺回路を大幅に減らすことができる)、という感じだろうか。アナログ制御・入出力をしたい場合には、とても便利そうなチップである。

このPSoCが使われている商品で面白いなぁ、と思うのが「Therma Blade」と「adidas_1, intelligence level 1.1.」だ。

このPSoCが使われている商品で面白いなぁ、と思うのが「Therma Blade」と「adidas_1, intelligence level 1.1.」だ。

Therma Bladeの方は、アイス・ホッケー・シューズのブレード(氷と接触する金属板部)の氷との摩擦係数を低くし、スピードを高めるために、PSoCでヒーター制御し、ホッケー・シューズ・ブレードの温度を適正に調整したり、ON/OFFしたりするものである。スケートが滑るのは、ブレードと氷の間で氷が解け水になることで、摩擦係数が下がるだ。それならば、「ブレードの温度を上手く制御してやれば、摩擦係数が下がりスピード速く滑ることができる」という狙いの技術である。

一方、adidas_1, intelligence level 1.1.の方は、PSoCで制御したモータで踵部分にあるエアクッション部を押すことで、エアクッション内圧力=靴の堅さ(衝撃吸収率)を適正に変える、というものだ。電子制御されている車のサスペンション機構(タイヤと車ボディの間で、路面の凹凸・カーブなどがあるときの衝撃を吸収する機構)も多いけれど、それと同じような技術が搭載されたシューズである。

一方、adidas_1, intelligence level 1.1.の方は、PSoCで制御したモータで踵部分にあるエアクッション部を押すことで、エアクッション内圧力=靴の堅さ(衝撃吸収率)を適正に変える、というものだ。電子制御されている車のサスペンション機構(タイヤと車ボディの間で、路面の凹凸・カーブなどがあるときの衝撃を吸収する機構)も多いけれど、それと同じような技術が搭載されたシューズである。

こういったシューズで高機能・高付加価値の流れはどれだけ進んでいくのだろうか。いつか、「トランジスタ技術4月号」で、「フレッシャーズのためのアイスホッケーシューズ制御のABC」といった特集記事が当たり前のように書かれる日が来るのだろうか。

2008-06-26[n年前へ]

■各席独立「振り子制御」の自動車はいつか登場するか?

BOSEのボーズ・アクティブサスペンションの公開写真・動画などを見ると、車体を水平に保つように制御していることがわかる。だから、荒れた路面の上でも乗客は揺れを感じないことになる。しかし、コーナリング時を考えると、車に乗っている人は左右へ揺れ動かされるような遠心力を感じてしまう。

BOSEのボーズ・アクティブサスペンションの公開写真・動画などを見ると、車体を水平に保つように制御していることがわかる。だから、荒れた路面の上でも乗客は揺れを感じないことになる。しかし、コーナリング時を考えると、車に乗っている人は左右へ揺れ動かされるような遠心力を感じてしまう。

もちろん、ボーズ・アクティブサスペンションのような、車体を水平に保つような制御をかけることがない場合には、つまり、カーブ外側に傾く(ロール)ような場合には、左右へ揺れ動かされるどころでなく、それと同時に、車の乗員は上下に変化する加速度を受け、上に投げ出されるような力を感じてしまう。カーブ時にカーブ外側上方に体が浮かび上がる感覚というのは、かなり気持ちが悪く・不安になるものでもある。逆にいえば、そんな感覚を受けた運転手はスピードを(車の動きへの不安から)当然落とすことになる。だから、乗り心地はそれに比べればずいぶん良いに違いない。

カーブを高速に走らなければならない特急などでは、列車車体を水平に保つのではなく、カーブ内側に傾けるような「振り子制御」を行うものもある。カーブ内側に列車の車体を傾ければ、カーブ時に外に引っ張られる遠心力が乗客の足もとの方向へと働くことになる。ということは、振り子制御をすれば、左右に揺れ動かされる感覚が減ることになる。さらには、カーブ時に受ける感覚が、「カーブ外側上方に体が浮かび上がる」ようなものではなくて、「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わる。つまり、乗客がより「安心」を感じるような動きにさえ変わる、ということである。

カーブを高速に走らなければならない特急などでは、列車車体を水平に保つのではなく、カーブ内側に傾けるような「振り子制御」を行うものもある。カーブ内側に列車の車体を傾ければ、カーブ時に外に引っ張られる遠心力が乗客の足もとの方向へと働くことになる。ということは、振り子制御をすれば、左右に揺れ動かされる感覚が減ることになる。さらには、カーブ時に受ける感覚が、「カーブ外側上方に体が浮かび上がる」ようなものではなくて、「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わる。つまり、乗客がより「安心」を感じるような動きにさえ変わる、ということである。

それならば、車のサスペンションもそんな振り子制御をすれば良いか、というとそういうわけでもない。カーブ(コーナリング)時に「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わってしまう、つまり、これまでとは逆に「安心」を感じるようになってしまう。これはあまり安全ではない。

まるで、タイヤのグリップ性能が増したかのように、あるいは、路面に適切なハングがついているかのように運転者感じてしまったならば、コーナリング時に適切な減速を行うことをしなくなってしまう可能性が高い。運行速度が厳密に守られている列車と違い、車の速度制御に対する運転者の自由度が高い車では、車の運転者の感覚に対し「車の状態」のフィードバックを適切に与える必要があるわけだ。車の状態に応じて、適切に「不安」「安心」を運転者に感じさせるのが安全なサスペンション設計である、ということなのだろう。

しかし、運転者以外の乗客にもそういった『車の状態に応じた適切な「不安」「安心」』を感じさせた方が良いかどうかは、判断が分かれるところだと思う。運転手と同じように車の揺れを感じた方が良いかもしれないし、それとは逆に、車の素直な状態を感じる・知ることもなくただ安心して乗車していることができた方が良いのかもしれない。

もし後者の考え、つまり運転者とそれ以外の乗客が受ける感覚も違った方が良いということになるならば、運転手とそれ以外の乗客に対する姿勢・上下位置制御が違った方が良いということになりそうだ。つまり、車の(少なくとも)運転席が車体と独立に「振り子制御」されるような自動車を作れば良い、ということである。

そんな運転席と乗客席が独立に動く「振り子制御」自動車はいつか登場するだろうか?それとも、「運転手(席)」というもの自体が未来の車には存在せず、運転はすべて自動で行われるようになっていて、そんな各席独立「振り子制御」などそもそも必要なくなっているのだろうか。

そんな運転席と乗客席が独立に動く「振り子制御」自動車はいつか登場するだろうか?それとも、「運転手(席)」というもの自体が未来の車には存在せず、運転はすべて自動で行われるようになっていて、そんな各席独立「振り子制御」などそもそも必要なくなっているのだろうか。

2008-07-01[n年前へ]

■偽装耐震計算ビジネスホテルから眺めた「合成写真」の景色

「山腹の上に月が魅力的に佇む景色」を写真で撮ろうとすると、とても大きく見える月が不思議なくらい小さく写真に映っていることに驚かされます。たとえば、「素晴らしく綺麗な景色」は写真に撮れないに張り付けた写真の中に映っている月は、本当に小さな点に見えています。けれど、その景色を前に眺める月は、もっともっと大きく見えたのです。カメラの中の幾何光学的な現実と自分の心の中に映る景色との違いには、本当に驚かされます。

「山腹の上に月が魅力的に佇む景色」を写真で撮ろうとすると、とても大きく見える月が不思議なくらい小さく写真に映っていることに驚かされます。たとえば、「素晴らしく綺麗な景色」は写真に撮れないに張り付けた写真の中に映っている月は、本当に小さな点に見えています。けれど、その景色を前に眺める月は、もっともっと大きく見えたのです。カメラの中の幾何光学的な現実と自分の心の中に映る景色との違いには、本当に驚かされます。

右の写真はいつだったか新大阪のビジネスホテルから撮影した写真です。この写真がどういうものであるかをもう少し正確に書けば、夕日に向かって飛んでいく飛行機と夕陽と夕方のビル街を、画角を変えて連射撮影した3枚の写真を合成したものです。この写真は合成写真です。

合成写真ですから、この景色を「ニセモノ」だという感じる人もいるだろう、と思います。けれど、ビジネスホテルの窓から私が眺めた景色は、そのままの撮影写真には映っていないように感じたのです。むしろ、この合成写真の方が、その瞬間に「ビジネスホテルの窓から見た景色」を写しているように思います。

「夕日」「飛行機」「ビル街」のそれぞれを、単独にファインダーの中に収めた時には、それほど違和感は感じません。けれど、目の前に広がる景色を一枚の写真に収めようとした途端に、なぜだか心の中に映る景色と撮影された画像ファイルに映っている景色が、まったく違うものになってしまいます。それは、不思議なくらいの真実です。

私が泊まったこのビジネスホテルは、ビル設計の耐震計算に偽装があったということで、この後しばらくして営業を止めた、と聞きました。そのニュースを聞いた時、そのビルの窓から眺めた魅力的な景色、そしてその景色を描いた「合成写真」を思い出しました。

ごく狭い画角で対象物を正確に切り取った写真、広い画角に世界を映しこんだ写真、色々な景色の切り取り方があります。すべてを上手く描き出すことは難しいのだろう、と思います。きっと、すべてを満たすような切り取り方・描き方はないのだろう、とも思っています。その不完全さに、いつも切なさと魅力とを感じます。