2007-08-17[n年前へ]

■「面白いこと」

暑い夏に考えたこと from n年前へ

自分にとって「面白い」か「否」か、「好き」か「どうでもいい」か、という軸で行動している理系な人々なら、よく見かけるかもしれません。

マンデルブロしか能がない専用のハードウェアを作ってしまいました。…と言うのは簡単なのですが、完成まで実に丸2年かかりました。

なまじ才能をひけらかしていると、天寿を全うできない。

「どのように手振れしたか」がわからないシステムの場合、「自然な画像とはどのようなものか」という理解が重要になります(多分)。

1914年のイギリスとドイツはクリスマスに一時休戦に入る。イギリス人将校とドイツ人将校はお互いの家族の写真を交換して見せ合う。他の兵士達はサッカーに興じている。

私はパンの耳で食いつなぐような貧乏学生だったので、人件費は労力でカバーが基本方針でした。ゆっくりと時間をかけて、とにかく楽しく設計した事を覚えています。

例えば、二次元キャラが写っている画像、あるいは、三次元の現実人間キャラが写っている画像…どんな画像かによって「自然で、あるべき姿」は異なります。

建築の材料には使えない曲がりくねっている木そんな役立たずの木は、切られることがなく天寿を全うする。

2007-10-05[n年前へ]

■未来の「大きさ」

パンチカードのサイズは、実は当時のドル紙幣のサイズなんです。

パンチカードを作った設計した人たちは、自分たちが作っているカードが、いずれ未来の紙幣になるはずだって考えたんです。だから、ドル紙幣と同じサイズにしたんですよ。

2008-02-02[n年前へ]

■ビジュアル画像スクリプティング環境を作る

「ビジュアル簡易スクリプティング環境」を作ってみようと思う。画像処理プログラミングに「ビジュアル言語」が向くかどうかは疑問なのだけれど、既存の処理の「組み合わせ」だけを変えるだけですむような用途であれば、そして、GUIの設計も同時に行わなければいけないような用途であれば、「ビジュアルなスクリプト」でも良いような場合もあるかもしれない。

ひとまず、操作感はYahooPipesを模範にし、処理データはImagePipesに準拠するようにして、叩き台を作ってみることにしよう。

2008-03-05[n年前へ]

■「広重」と「ゴッホ」について書いたこと

いくつかのものを並べて眺めてみたり、あるいは、まとめて平均して眺めてみた時、ようやく浮かび上がり見えてくるものがある。たとえば、安藤広重の「名所江戸百景 大はし阿たけの夕立」とゴッホが描いた"Bridge in the Rain (after Hiroshige)"をを眺めてみれば、江戸とパリで時間と距離を隔てて描かれた、けれど不思議なくらい線が重なる景色が見えてくる。そう思う。

広重とゴッホが描いた景色をモーフィングさせた時、その景色を眺めたとき、そのモーフィング画像の中に一体何が見えるだろうか。色の違いだろうか。それとも橋の設計の違いだろうか、それとも、歩く人の気配だろうか。顔料を通して見えてくる静謐感や躍動感だろうか。

並べて眺めることで、初めて見えてくるものの一つが「立体感」だ。ゴッホ(など)の絵画などの絵画を並べて眺めることで、立体的にゴッホが眺めた景色を私たちも見ることができたり、する。不思議なくらい、立体的に見えてきたりする。

広重「名所江戸百景」を3Dで再現しようという、"CG"名所江戸百景を眺めてみたり、114年前にゴッホが眺めた満月を眺めみるたび、とても不思議な気持ちになる。何しろ、空間や時間を、まるで透明人間のように、自由に行き来できるように(自分が眺めることができない、けれど、他の誰かが眺めている)景色を眺めることができるのだから。

広重「名所江戸百景」を3Dで再現しようという、"CG"名所江戸百景を眺めてみたり、114年前にゴッホが眺めた満月を眺めみるたび、とても不思議な気持ちになる。何しろ、空間や時間を、まるで透明人間のように、自由に行き来できるように(自分が眺めることができない、けれど、他の誰かが眺めている)景色を眺めることができるのだから。

「左下」の画像は広重の東海道五十三次の中の「由井」で、「右下」が「由比」でいつの日かに見た景色だ。長い年月を隔ててはいるけれど、多分、ほとんど同じような場所で眺めた同じような景色だ。たぶん、コンピュータで相対的な色ヒストグラムで解析でもすれば、きっと同じような景色に見える。けれど、人が眺めたら、全然違う時代の景色に見える。地形は同じだけれど、自体は全然違う景色に見える、きっと、そんな写真だと思う。

静岡県 由比にある「東海道広重美術館」の入り口には「版画体験コーナー」がある。「広重の東海道五十三次の「由比」を青・赤・黒の三色の版画で再現し、三色重ね刷りすることで、浮世絵の版画(世界初のカラー印刷技術)を体験しよう」というものだ。

色毎の位置合わせは、手でやるにせよ、機械がやるにせよ、とても難しいことだから、(色あわせに祖失敗した)「見当違い」の版画になってしうことも多い。少なくとも、私はそんな見当違いの版画を作ってしまった。けれど、そんな風に版画を作る体験はとても楽しかった。

カラープリンタが割に一般的になった現在、プリントゴッコで浮世絵を作ったりするのも新鮮で良いと思う。消しゴム版画で浮世絵を作ったりするのも、とても面白いと思う。

2008-03-22[n年前へ]

■JRチケットの磁気データを眺めてみる

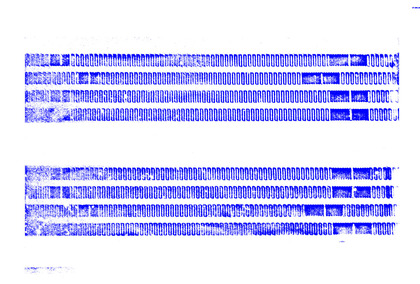

ICカード化されているSUICAなどと違って、通常のJR切符などは、裏面の磁気データで管理されている。右に貼り付けたのは、JRの切符ではなくて領収書だけれど、基本的には通常のJR切符も、同じサイズであるし、同じような仕組みになっていると思う。

ICカード化されているSUICAなどと違って、通常のJR切符などは、裏面の磁気データで管理されている。右に貼り付けたのは、JRの切符ではなくて領収書だけれど、基本的には通常のJR切符も、同じサイズであるし、同じような仕組みになっていると思う。

このJRが発行したチケットの裏面に書き込まれている磁気データを、磁気微粒子粉末で可視化して、2次元画像に変換してみたものが下に貼り付けた画像である。上下4行づつ、計8行の磁気データが書き込まれていることがわかる。この磁気データを眺めた時、興味深く・面白いことは、チケットの中心を軸にして、線対称に上4列と下4列に対して同じデータが書き込まれているように見えることである。

逆に言えば、磁気データは本来4列ですむのに、それを上下部分に同じように書き込まれているように見えるのである。これは、「磁気読み取りヘッド数を減らしつつカードリーダにチケットをどの向き(もちろん長短辺は一致している必要があるが)で挿入しても大丈夫なようにするために、そのような設計になっている」のだろうか。それとも、そんな単純な理由ではなくて、もっと複雑な理由によるものだろうか。

日常生活を支えているシステムはたくさんあるけれど、それらが動いている仕組みがちゃんとわかるものは、ほとんどないように思える。そういったシステムの裏側をミステリの謎解きのように想像してみるのも、結構楽しい。