2008-07-23[n年前へ]

■「肌」と「昼の日差し」のスペクトル

夏の日差しを実感するようになりました。肌は日焼けして赤黒くなり、そんな肌はピリピリと痛く、熱っぽさすら感じます。そんな、夏の明るい景色を眺めていると、なぜか楽しくなります。

痛いけれど日焼けする夏の日差しが気持良く感じる人もいる一方で、日焼けする夏を嫌う人も多いと思います。特に日焼けしたくない女性にとっては、夏は面倒でとても嫌な季節だったりするのかもしれません。

…と考えているうちに、ふと、夏の日差しを浴びる「肌の色」を眺めてみたくなったのです。そこで、2週間ほど前に作った「光スペクトル操作用のMathematicaライブラリ」にいくつかの色関数(スペクトル吸収関数)を追加してみました(サーバからダウンロードできるライブラリ更新は数日後になります)。追加したスペクトル吸収関数は、「血液」「カロチン」「メラニン」…といったもので、皮膚内部にある物質の吸収スペクトルを表現するための(単純化した)スペクトル関数を実装してみました。

…と考えているうちに、ふと、夏の日差しを浴びる「肌の色」を眺めてみたくなったのです。そこで、2週間ほど前に作った「光スペクトル操作用のMathematicaライブラリ」にいくつかの色関数(スペクトル吸収関数)を追加してみました(サーバからダウンロードできるライブラリ更新は数日後になります)。追加したスペクトル吸収関数は、「血液」「カロチン」「メラニン」…といったもので、皮膚内部にある物質の吸収スペクトルを表現するための(単純化した)スペクトル関数を実装してみました。

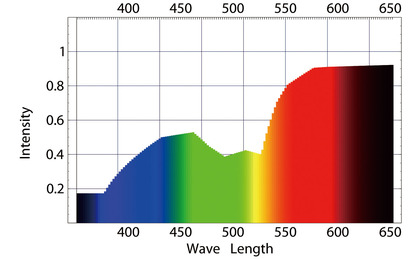

そういった色関数を組み合わせると、いろいろな「肌色」を眺めることができるます。たとえば、右上の図は、(どの波長も均等に含んでいるような)白色光源で照らした時に血液の反射スペクトルがどう見えるかを試しに計算してみたものです。

spectorPlot[transmissionSpector[

whiteLight, bloodColorFilter, 0.5]

]];

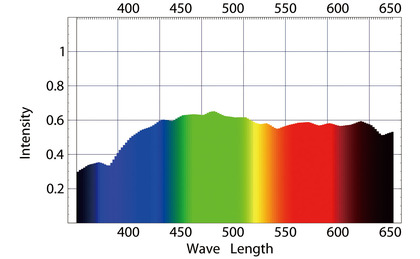

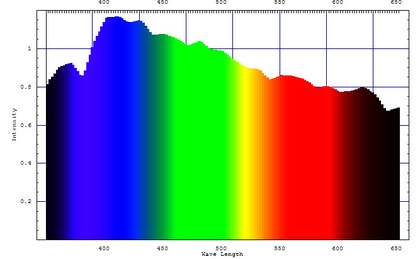

ところで、こんな「色関数」を作り、適当で大雑把な「肌」を作って眺めてみました。すると、色温度6500ケルビンの標準光源、すなわち自然な昼光光源であるD65で、肌色を形作るメラニンや血液を照らしてみると、意外なほど「反射スペクトル」が平らになるものだ、と気づかされました。

ところで、こんな「色関数」を作り、適当で大雑把な「肌」を作って眺めてみました。すると、色温度6500ケルビンの標準光源、すなわち自然な昼光光源であるD65で、肌色を形作るメラニンや血液を照らしてみると、意外なほど「反射スペクトル」が平らになるものだ、と気づかされました。

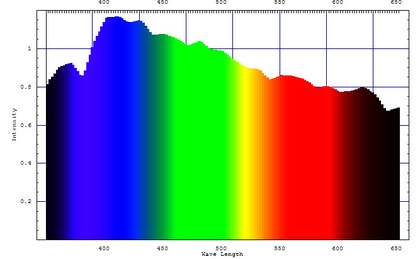

つまり、昼の日差しのスペクトルのうち、スペクトル強度が強い短波長領域では、メラニンや血液などの色吸収率が高く、その一方、「昼光」のスペクトル強度が低下する長波長域では、メラニンや血液などの色吸収率が低く、それらの結果として反射スペクトルが”結構”均等になるのだなぁ、と感じたのです。たとえば、右のスペクトルグラフが、昼光=D65光源で皮膚を照らした時の反射スペクトルの例になります(ちなみに、右下のグラフがD65光源のスペクトルです)。

それは、単に長波長領域の光は皮膚中で吸収されることが少なく、短波長の光が吸収される、というだけのことでしょうし、さらには、人によってメラニンの分布量・形状が異なり、反射スペクトルは全然違うわけで、こんな結果も一般的なものでは全くありません。

それは、単に長波長領域の光は皮膚中で吸収されることが少なく、短波長の光が吸収される、というだけのことでしょうし、さらには、人によってメラニンの分布量・形状が異なり、反射スペクトルは全然違うわけで、こんな結果も一般的なものでは全くありません。

けれど、「昼光の逆関数のような、まるで、強い日差しから身を守るかのように最適化されたような皮膚の吸収スペクトル」を適当に作ったライブラリ関数が生成したのを眺めたとき、とても不思議なくらい新鮮さ・意外な面白さを感じたのです。

2008-07-25[n年前へ]

■日焼けが危険なのは3月末!?

「肌」と「昼の日差し」のスペクトル(つまり「色」ですね)について考えてから、日焼けを気にしている女性たちがどのような対処をしているのだろう?という疑問が湧いてきました。そこで、そんな疑問をそのままぶつけてみたところ、

「普通に生活してる分には、夏にならないとつけない」

「日焼け止めは夏にならないと塗らないけれど、夏向けの化粧品には日焼け止め効果があるから、化粧品の入れ替え時期で日焼け止めをしてることになると思う」というような答えが返ってきました。

そういった言葉を聞いた後、今度は「”夏”っていつだったっけ?」「”化粧品の入れ替え時期”っていつなのだろう?」という疑問が湧いてきました。

そこで、まずは一年の間の「(日焼けに影響を与える)平均日照時間」と、「(夏を感じさせたりする)平均気温」をグラフにして、その上に「化粧品の新製品発売日(商品入れ替え時期)」を重ね書きしてみました。それが下の図です(平均日照時間や平均気温の値は、あくまで大雑把な傾向を示したものになります)。また、この図の中では、とりあえず、暑い時期を”夏”として、寒い時期を”冬”としてみました。つまりは、平均気温が高い時期を夏として、寒い時期を冬としてみたのです。また、化粧品の新製品が発売され、夏向け・冬向けの商品が入れ替わるのは4月と10月だという話を聞いたので、その時期も図に書き入れてみました。

ところで、上の図を見ればわかるように、平均日照時間の変化から平均気温は約2か月ほど遅れて変化していきます。また、日焼けは紫外線量=日照時間量に比例すると考えるのが自然ですから、日焼け対策は「日照時間量が長くなり始める春分(三月中旬)を過ぎた頃」から始めるのが(本来であれば)適当に思われます。

しかし、三月中旬はまだまだ”暑い夏”ではありませんし、まだ化粧品の新製品も発売されてはいないわけです。……ということは、この時期には日焼け対策が不十分であったりする可能性が高いようにも思われます。ひとことでまとめてしまえば、「春分を過ぎた三月後半が日焼け対策の空白時期になっていて、その時期が実は日焼け要注意時期」なのではないだろうか、と感じたのです。

また、まだ暑くないけれど日差しはとても強い5月なども、気持の良い時期ですけれども、やはり日焼け要注意時期なのかもしれません。

2008-07-26[n年前へ]

■Simulinkで”日焼け対策”を最適化 Vol.1 [はじめに 編]

先日、Mathematicaで肌の色や日光の色スペクトルを表現するためのライブラリを作り、いくつか計算をしてみました。また、昨日は、「日焼けに影響を与える日照時間」の変化・「気温の変化」「化粧品の商品切り替え時期」「日焼け対策を行う時期」について考えてみました。

先日、Mathematicaで肌の色や日光の色スペクトルを表現するためのライブラリを作り、いくつか計算をしてみました。また、昨日は、「日焼けに影響を与える日照時間」の変化・「気温の変化」「化粧品の商品切り替え時期」「日焼け対策を行う時期」について考えてみました。

そんなことを考え出すと、究極の”日焼け対策”・至高の”日焼け対策”はどういう風にすれば良いだろうか、という技術的な興味が湧いてきます。もちろん、外に一切出ない・顔には紫外線反射膜をコーティングする、といったような対策もあるわけですが、そんな対策をしても「そんな毎日でいいのか?」という疑問を感じるに違いありません。やはり、色々な観点を含めた上で、それらの観点を少しづつ満たすような”日焼け対策の最適化”を考えなければならないように思われます。

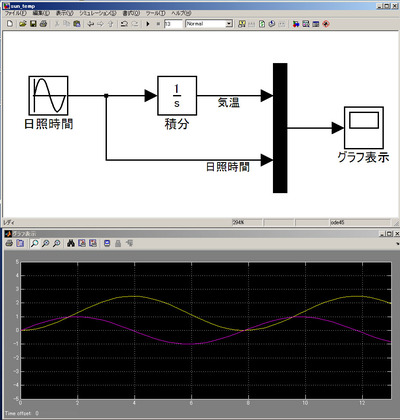

そこで、Simulinkを使って、(動的なシステムのモデル化・制御システム構築・プロトタイピングを簡単に行うことができる)MATLAB社のSimulinkで”日焼け対策”を最適化に挑戦してみたくなりました。そこで、今日はまず[はじめに]ということで、平均日照時間と平均気温をSimulinkでグラフ表示してみました。

とりあえず、下の微分方程式のように平均気温(TEMP)の変化は平均日照時間(SUN)に比例するとおくと、

d TEMP /dt = SUN平均気温は平均日照時間を積分したもの、ということになります。そんな関係をSimulinkでモデル化し(数値はまだ合わせていません)、グラフ表示してみたのが下の図です。気温が日照時間に対する「位相遅れ」を持っていることがわかります。

・・・と、ここまでは当たり前の結果ですが、こんな感じで「日焼け対策の最適制御」について色々考えていこうと思います。

2008-11-12[n年前へ]

■「色が変わるガーネット」と"Spectrum Color Conversion"

深紅のルビーや青や緑のサファイヤ、つまりは宝石「コランダム」を眺めていると、宝石「ガーネット」に目を惹かれました。コランダムにも色々な色のものがあるのと同じように、ガーネットにもさまざまな色を呈するものがあります。そんな中で、目を惹かれたのは”色が変わる”カラーチェンジガーネットです。

深紅のルビーや青や緑のサファイヤ、つまりは宝石「コランダム」を眺めていると、宝石「ガーネット」に目を惹かれました。コランダムにも色々な色のものがあるのと同じように、ガーネットにもさまざまな色を呈するものがあります。そんな中で、目を惹かれたのは”色が変わる”カラーチェンジガーネットです。

陽の光の下や白熱灯の下で、あるいは、蛍光灯の下で・・・つまり、その時々の照明光・環境光に応じて違う色姿を見せる「カラーチェンジガーネット」は実に魅力的に見えます。

ガーネットを照らす光の波長強度分布の関係と、ガーネットの光吸収率分布と、さらにそのガーネットを見る人の色覚・色認識の機構が掛け合わされることで、カラーチェンジガーネットはその色を状況に応じて変えるのでしょうか。そして、その色の変わり具合が激しいのがカラーチェンジガーネットなのでしょうか。

そういえば、以前光スペクトルデータ操作用のMathematicaライブラリを作ってみたり、そのWEBアプリケーション版のSpectrum Color Conversionを動かしてみました。こんなカラーチェンジガーネットを見ると、その色がどのようなもので・どのように感じているのかを、自分の指でMathematicaのコードで書き下ろしてみたくなります。そして、その「色」の仕組みを頭の中でも納得してみたくなります。

そういえば、以前光スペクトルデータ操作用のMathematicaライブラリを作ってみたり、そのWEBアプリケーション版のSpectrum Color Conversionを動かしてみました。こんなカラーチェンジガーネットを見ると、その色がどのようなもので・どのように感じているのかを、自分の指でMathematicaのコードで書き下ろしてみたくなります。そして、その「色」の仕組みを頭の中でも納得してみたくなります。

・・・と思いを巡らせているうちに、ふとそんな色を楽器でコードで奏でたら、指で弦をつまびいてみたら、それは一体どんな音になるのだろうか・・・とふと思ったりもしました。

2008-11-14[n年前へ]

■「色を変える"宝石"ガーネット」と「"変化"するMathematica」

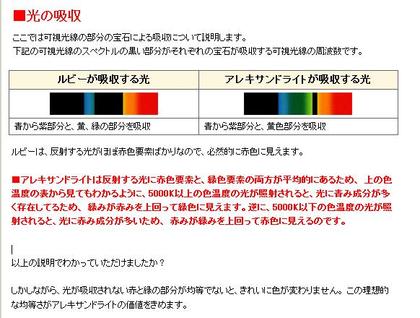

「色を変える"宝石"ガーネット」の光吸収スペクトルを探すうちに、こんなページやこういったページに出会いました。こういうページを眺めていると、単純な色名では表現できない宝石の光吸収スペクトルを(数式処理プログラムの)Mathematicaで関数にして、さまざまな照明の中で、宝石が外に見せる色を計算するライブラリを作りたい、と思ったりします。

「色を変える"宝石"ガーネット」の光吸収スペクトルを探すうちに、こんなページやこういったページに出会いました。こういうページを眺めていると、単純な色名では表現できない宝石の光吸収スペクトルを(数式処理プログラムの)Mathematicaで関数にして、さまざまな照明の中で、宝石が外に見せる色を計算するライブラリを作りたい、と思ったりします。

光吸収スペクトルは変わらなくても、照明光スペクトルや視覚スペクトルに依存して「見た感じ」が変わるようすをMathematicaで描いてみたいと思ったわけです。

そんなことを思いながら、もうすぐ公開される Mathematica の新バージョン、バージョン7を見ました。そのMathematicaが"変化"し続けるさまは、なぜか「色を変える"宝石"ガーネット」を連想させました。さまざまな機能が追加され、姿・見た目が大きく変わっているように見えても、少しその新たな装いを脱がしてみると、その下にはこれまで同じ「HEADで表現される構造が組み合わさったオブジェクト」が見えてきて、そこに色を変える宝石と同じさまを感じたのです。

そんなことを思いながら、もうすぐ公開される Mathematica の新バージョン、バージョン7を見ました。そのMathematicaが"変化"し続けるさまは、なぜか「色を変える"宝石"ガーネット」を連想させました。さまざまな機能が追加され、姿・見た目が大きく変わっているように見えても、少しその新たな装いを脱がしてみると、その下にはこれまで同じ「HEADで表現される構造が組み合わさったオブジェクト」が見えてきて、そこに色を変える宝石と同じさまを感じたのです。

色鮮やかに映える機能をとても魅力的に感じる人は、多いことでしょう。その一方で、特に変化するわけでもない内部の光吸収スペクトルや基本オブジェクト構造に不思議に心惹かれる人もいるように思います。「さまざまな機能を使って何かをしたい」と思う人もいれば、「基本構造を組み合わせて何かを作ってみたい」と思う人もいそうな気がします。

もちろん、その時の気分で「どっちが好き」かは変わることも多いかもしれません。このページを読む人は技術系の人が多いと思いますが、(この瞬間の)あなたなら「どちら」を好むのでしょう。どちらを選ぶのでしょうか?