2007-07-10[n年前へ]

■ワットの調速機と「正義」

ワットが蒸気機関に採用した調速機、遠心力と重力のバランスを原動力にして、蒸気機関の回転速度を制御する「調速機」は、フィードバック制御の典型的なものだ。状況を見て、出力が低下しているようであれば、出力が上がるように「制御」して、出力が高すぎるようであれば、出力が下がるように介入する。このフィード・バック制御は「神の見えざる手」に似ていると同時に、「正義」にも似ている。

「義」、確か中国語で、足りない物を補う、という意味じゃなかったかな。義手とか義足とか それから考えると、正義という意味は、正しい事が足りない状況に於いて、「正しさを注入して不均衡を均衡に戻す」って事じゃないですかね?旅先をする水戸黄門が、困っている人たちの状況を見て、助さんと角さんをその状況へ介入させる。状況を見て、足りない物を補う、そんな黄門さま御一行の旅は、フィード・バック制御の毎日だ。

負のフィードバックが働く場合は、出力の増加が反応にブレーキをかけ、出力が低下すると反応は加速されるので、うまく働けば出力を一定に保つことができる。 Wikipedia フィードバック

2007-09-11[n年前へ]

■新陳代謝と海面を歩く

「ソースティン・ヴェブレンというアメリカの経済学者」を知ったのは、つい最近だ。ヘアカタログを題材にしたプログラムを書くために、グラント・マクラッケンが書いた「ヘア・カルチャー(もうひとつの女性文化論)」を読んでいるときに、そのソースティン・ヴェブレンという名前に出会った。

ブログと呼ばれる個人サイトでも、昔見たネタが少しの時間をおいて流行ることが多いように見えます。古くから眺めている人にとって見れば、飽き飽きしたネタが繰り返し流行ることがよくあります。この本の原題は、"Big Hair (A jouney into the transformation of self)"だ。

夕暮れ近くの海を自転車で巡る。潮が満ちてきて、防波堤が海に沈む。防波堤の上を歩いていく人がいる。防波堤はずっと波に洗われているから、その人はまるで波の上を歩いているように見える。その原題にも入っている"Big Hair"に関する章の中に、"代理消費"ヴェブレンがいた。黒柳徹子や横浜銀蠅や、ツッパリ・ハイスクール・ロックンロールたちの源流が解説される中で、ヴェブレンの姿を見かけた。

今まさに誰かが傷んでいるまだ飛べない雛たちみたいに僕はこの非力を嘆いているどんなミステリーも、どんな構造物も、すべては螺旋階段のようだ、とある時に聞いた。何度も同じような景色を、けれど少しづつ違うところから眺めていくものだ、と聞いた。

一年の周期で、技術雑誌が同じような特集記事を繰り返す。どの雑誌でも5月号は必ず「新人フレッシャーズのための」という特集を組み、それから少し時を経た2月号辺では、画像関係の特集を組む。「学研の科学と学習」が、毎年同じような特集を繰り返すのと同じだ。それは、ウンベルト・エーコが書いたバラの名前を輪講で読んでいる時だったか、レイモンド・カーバーを読んでいるときだったか、そんな教室で聞いた言葉だった気がする。

不思議だけれど、「海面を歩くこと」が当たり前のように見える場所もある。グルグル回る螺旋階段のように、技術雑誌は一年周期で、必ず同じような特集記事を繰り返す。それは、絵に描いたような「何度も同じような景色を、少しづつ違うところから眺める」というビューティフル・ドリーマーな景色だ。

「会社にはメカ・ソフト・電気の三人がいれば十分です」三人編成のバンドっていいな、と良く思う。見た目のバランスもいいし、音もなかなか飽きない。

雑誌の読者層は入れ替わっていきますから、毎年同じ特集を繰り返しても、「読者にはいつも新鮮な記事」になります。そう思わない古い読者は、いずれ読者ではなくなるのです。色んな人たちがいる。朝顔の蔓のように、DNAが形作る螺旋階段を時をおいて昇る色んな人がいる。

バーベキューをしている人もいるし、パラグライダーで空に浮いている人もいる。走っている人もいて、スケートで滑っている人もいる。 そして、海辺でゴルフをしている人もいる。海の水面を歩く人もいるし、月面を歩く人もいる。仕事が終わらなくて唸っている人もいる。

しかし、それを技術雑誌の特集記事のように新陳代謝に対応するためだと考えてみれば、少し面白いような気がします。

そう思わない古い読者は、いずれ読者ではなくなるのです。

2007-11-15[n年前へ]

■「喉越し過ぎるビールの速さ」と「ポタージュスープのトロみ」を味わう

料理の美味しさについて調べていたとき、結局のところ「違い」が美味しさを生んでいるんだ、という言葉を聞いた。 それが、居酒屋でビールなら、ジョッキに注がれた黄金色のビールと上に乗る白い泡の違い、飲むうちに変わっていく味や食感のグラデーション・移り変わり・違いがビールの美味しさの大きな要素になっている、なんていう話を聞いた。

「ビール」「違い」「美味しさ」と言えば、尾崎邦宏氏の「レオロジーの世界」を読んでいるときに、一番気に入ったのが「人が飲み物を飲むときの、液体の粘度と飲むときの速度(抵抗)の関係」を示すグラフだった。 それは、流れの速度で抵抗が変わる非ニュートン液体を被験者に飲ませ、被験者たちが「どのくらいの速度(また、それに応じて変わる抵抗)で飲み物を飲んでいるか」を確かめた結果である。 面白いことに、飲み物の飲み方に関して被験者ごとの違いはなく、誰でも飲み物の粘度に応じて「同じような飲み方」をしていたという。

粘度が10Pas以上の高粘度の飲み物、たとえばポタージュスープのような飲み物は、10 s^-1 程度の定速度で飲み込む。 非ニュートン液体は流れの速度で抵抗が変わるから、それは、スープの粘度の違いを「飲むときの抵抗の違い」として味わっている、ということになる。 トロトロしたポタージュスープを飲む時はポタージュが喉の中を伝う強い抵抗を味わい、サラサラとしたスープを味わう時には軽めの抵抗を楽しむ。

その一方、粘度が0.1Pas以下の低粘度の飲み物、たとえばビールなどを被験者たちが飲むときは、飲むときの抵抗値が一定になるように「飲み物の粘度に応じて飲む速さを変え」飲んでいた。 つまり、粘度が低い液体は早い流速で飲み、粘度が高めの液体は若干遅く飲んでいた、ということである。 ジョッキの中のビールを飲み込むときには、人は、そのビールがどのくらいの流速で喉の中を駆け抜けていくかを味わいの「違い」として楽しんでいる、ということになる。

空気の振動も、それがひたすらに一定単調だったなら、それはただの「音」に過ぎない。 しかし、音の高さが次々と変わっていくとき、それは音楽になる。 口に入れた途端に溶けていくアイスクリームの食感や、舌の上で甘みや辛みや苦みのバランスを複雑に変えていく味噌の味や、渓流下りのように速度を大きく変化させながら喉の奥へ落ちていくビールの喉越し、色んな違い・変化が「美味しさ」や「楽しみ」を作り出している。 色んな物理単位を鍵にして、食感の違いや、味の違いや、喉越しの違いが語られているのを見ると、何だか少し面白い。 そんな物理単位を「味の違い」として眺めることができるようになれば、理科年表を見るだけで思わずよだれが出てくるかもしれない。 そういう人に私はなりたい!?

2008-04-20[n年前へ]

■「サラリーマン工学に基づいたサラリーマン体操」と「サラリーウーマン工学に基づいたサラリーウーマン体操」

最先端のサラリーマン工学に基づいて開発された体操として、NHKが開発した有名な体操メソッドに「サラリーマン体操」というものがある。これは、「サラリーマン」に必要な、色々な動き・エクササイズを体系化したものであって、役に立つと同時に楽しくもなる不思議なエクササイズである。

しかし、世の中には「サラリーマン」だけでなく「サラリーウーマン」だって多い。そんなサラリーウーマンのための、つまり、サラリーウーマン工学に基づいているらしき「サラリーウーマン体操」を観察したことがある。

確か、大崎かどこかのビジネスビルだったと思う。ビルの中のレストランで昼食をとりながら通路を眺めていると、サラリーマンだけでなく、たくさんのサラリーウーマンが行き交っている。そんな多くのサラリーウーマンたちを眺めている内に、ある規則に気がついた。それは、こんな規則・法則である。

「サラリーウーマン体操」の法則

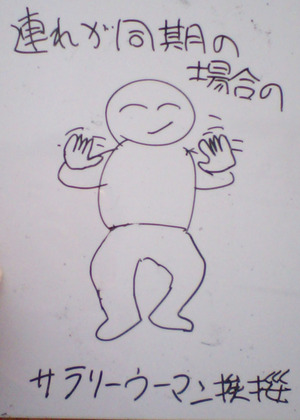

- 同期らしき(20代の)サラリーマン・ウーマンのグループが互いにすれ違う時には、(知り合いを見つけた)サラリーウーマンたちは互いに「両手を肩の高さまで上げて、掌を揺らすポーズ(バイバイのポーズ)をする」

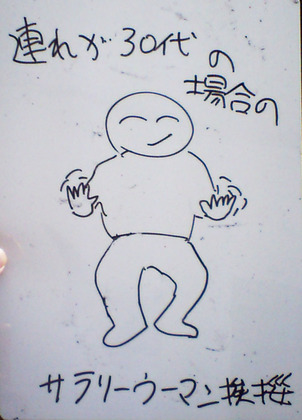

- 30代のサラリーマンと20代のサラリーウーマンが、同期らしき(20代の)サラリーマン・ウーマンのグループとすれ違う時には、(知り合いを見つけた)サラリーウーマンたちは、互いに「両手をへそ辺りの高さで、掌を揺らすポーズ(バイバイのポーズ)をする」

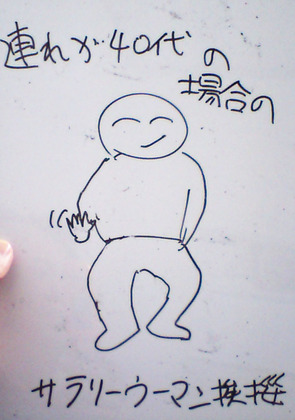

- 40代のサラリーマンと20代のサラリーウーマンたちが、同期らしき(20代の)サラリーマン・ウーマンのグループとすれ違う時には、(知り合いを見つけた)サラリーウーマンは互いに「片手を腰辺りの高さで、掌を揺らすポーズ(バイバイのポーズ)をする」

長時間にわたる観察の結果、その挨拶のサラリーウーマンたちの仕方は、次のようなサラリーウーマン工学に基づいているように見えた。一緒にいる人(連れ)が同世代の場合、サラリーウーマンたちは(見つけた知り合い)に最大限の挨拶をする=両手を肩の高さまで上げて、掌を揺らす(バイバイの)ポーズをする。この時、両手を肩の高さ以上に上げないのは、それではあまりに「手を振る行為」が目立ち過ぎるために、自分にも相手にもメリット(パフォーマンス/コスト)が少ないからに見えた。

長時間にわたる観察の結果、その挨拶のサラリーウーマンたちの仕方は、次のようなサラリーウーマン工学に基づいているように見えた。一緒にいる人(連れ)が同世代の場合、サラリーウーマンたちは(見つけた知り合い)に最大限の挨拶をする=両手を肩の高さまで上げて、掌を揺らす(バイバイの)ポーズをする。この時、両手を肩の高さ以上に上げないのは、それではあまりに「手を振る行為」が目立ち過ぎるために、自分にも相手にもメリット(パフォーマンス/コスト)が少ないからに見えた。

そして、連れ(一緒にいる人)が同世代でない場合、サラリーウーマンたちは「見つけた知り合い」に対する挨拶度合いと、連れ(一緒にいる人)への気遣い(目立たなさ)度合いのバランス(シーソー・ゲーム)にしたがって、手を振る高さが変化するように思われた。連れが30代のサラリーマン(ウーマン)ならば、両手をヘソ辺りの高さで振るのが「ちょうど知り合いと年長者への気遣いの拮抗点」であり、一緒の人が40代の年長者である場合には、片手を腰辺りの高さで(知り合いのサラリーウーマンに対して)振るだけというのが、「知り合いと年長者への気遣いの拮抗点」となるわけである。

そして、連れ(一緒にいる人)が同世代でない場合、サラリーウーマンたちは「見つけた知り合い」に対する挨拶度合いと、連れ(一緒にいる人)への気遣い(目立たなさ)度合いのバランス(シーソー・ゲーム)にしたがって、手を振る高さが変化するように思われた。連れが30代のサラリーマン(ウーマン)ならば、両手をヘソ辺りの高さで振るのが「ちょうど知り合いと年長者への気遣いの拮抗点」であり、一緒の人が40代の年長者である場合には、片手を腰辺りの高さで(知り合いのサラリーウーマンに対して)振るだけというのが、「知り合いと年長者への気遣いの拮抗点」となるわけである。

連れが40代のサラリーマン(ウーマン)の場合、両手でなく片手だけを腰辺りの高さで振る理由は、その観察から明らかにすることはできなかった。それは、もしかしたら、(自分の、あるいは、相手の連れに気を使い)手を振る行為をさらに目立たせたくなかったせいかもしれない。……あるいは、もしかしたら、腰の高さで両手を振ったとしたら、ペナルティ・ワッキーの「芝刈り機」状態になってしまうかもしれない。

連れが40代のサラリーマン(ウーマン)の場合、両手でなく片手だけを腰辺りの高さで振る理由は、その観察から明らかにすることはできなかった。それは、もしかしたら、(自分の、あるいは、相手の連れに気を使い)手を振る行為をさらに目立たせたくなかったせいかもしれない。……あるいは、もしかしたら、腰の高さで両手を振ったとしたら、ペナルティ・ワッキーの「芝刈り機」状態になってしまうかもしれない。

いつかまた観察する機会に恵まれたなら、今度はその秘密を探ってみたい、と思っている。

2008-05-13[n年前へ]

■「レアメタル(希少金属)」と「(森下)仁丹」

レアメタル(希少金属)の記事をよく見かけるようになった。「希少」な金属、言い換えれば「需要に対して供給量が足りない」金属があることを説明する記事や、使われなくなった携帯電話や電子基板からレアメタルをリサイクルしようとする企業がいること、希少金属の産出箇所が限られていることなど語るニュースをよく見かけるようになった。

レアメタルにまつわるニュースを見ながら不思議に思い出すのは、どの駅にも欠かさず置いてある希少金属だ。駅の構内を行きかう人たちが持ち歩く携帯電話に載せられているレアメタルではなく。つまり、コスト(値段)と性能(できること)を考えたバランスの上で使われている希少金属ではなく、何だかよくわからないけれど希少なはずの「銀」が使われている森下「仁丹」、小さな粒の生薬が銀箔に包まれている森下「仁丹」、強く生薬独特の匂いを撒き散らすあの「仁丹」だ。

レアメタルにまつわるニュースを見ながら不思議に思い出すのは、どの駅にも欠かさず置いてある希少金属だ。駅の構内を行きかう人たちが持ち歩く携帯電話に載せられているレアメタルではなく。つまり、コスト(値段)と性能(できること)を考えたバランスの上で使われている希少金属ではなく、何だかよくわからないけれど希少なはずの「銀」が使われている森下「仁丹」、小さな粒の生薬が銀箔に包まれている森下「仁丹」、強く生薬独特の匂いを撒き散らすあの「仁丹」だ。

箪笥(たんす)の奥には「おばあちゃんの匂い」が詰まっているという人は多い。そして、森下「仁丹」は「おじいちゃんの匂い」がだという人も多い。そんな「おじいちゃんの匂い」が詰まっている「仁丹」は必ず駅のキオスク(KIOSK)に置いてある。20世紀初頭に生まれ銀箔に包まれた「仁丹」が、21世紀の現在のキオスクに常備してあるのは不思議だけれど、何だか素敵だと思う。

「仁丹」が22世紀にも残っているとは思えない。そして、銀箔に包まれた「仁丹」は、きっともうじき消えそうに思う。需要が遥かに供給量を上回り、その状態を反映し銀の価格が上昇していくならば、いつか銀箔に包まれた小粒の仁丹は消えてしまうことだろう。

けれど、まだ駅の売店ではおじいちゃんの匂いが詰まった森下「仁丹」を売っている。レアメタルが詰まった携帯電話を持った人が行き来する駅のホームには、まだ、懐かしいおじいちゃんの匂いが置いてある。