2008-06-26[n年前へ]

■各席独立「振り子制御」の自動車はいつか登場するか?

BOSEのボーズ・アクティブサスペンションの公開写真・動画などを見ると、車体を水平に保つように制御していることがわかる。だから、荒れた路面の上でも乗客は揺れを感じないことになる。しかし、コーナリング時を考えると、車に乗っている人は左右へ揺れ動かされるような遠心力を感じてしまう。

BOSEのボーズ・アクティブサスペンションの公開写真・動画などを見ると、車体を水平に保つように制御していることがわかる。だから、荒れた路面の上でも乗客は揺れを感じないことになる。しかし、コーナリング時を考えると、車に乗っている人は左右へ揺れ動かされるような遠心力を感じてしまう。

もちろん、ボーズ・アクティブサスペンションのような、車体を水平に保つような制御をかけることがない場合には、つまり、カーブ外側に傾く(ロール)ような場合には、左右へ揺れ動かされるどころでなく、それと同時に、車の乗員は上下に変化する加速度を受け、上に投げ出されるような力を感じてしまう。カーブ時にカーブ外側上方に体が浮かび上がる感覚というのは、かなり気持ちが悪く・不安になるものでもある。逆にいえば、そんな感覚を受けた運転手はスピードを(車の動きへの不安から)当然落とすことになる。だから、乗り心地はそれに比べればずいぶん良いに違いない。

カーブを高速に走らなければならない特急などでは、列車車体を水平に保つのではなく、カーブ内側に傾けるような「振り子制御」を行うものもある。カーブ内側に列車の車体を傾ければ、カーブ時に外に引っ張られる遠心力が乗客の足もとの方向へと働くことになる。ということは、振り子制御をすれば、左右に揺れ動かされる感覚が減ることになる。さらには、カーブ時に受ける感覚が、「カーブ外側上方に体が浮かび上がる」ようなものではなくて、「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わる。つまり、乗客がより「安心」を感じるような動きにさえ変わる、ということである。

カーブを高速に走らなければならない特急などでは、列車車体を水平に保つのではなく、カーブ内側に傾けるような「振り子制御」を行うものもある。カーブ内側に列車の車体を傾ければ、カーブ時に外に引っ張られる遠心力が乗客の足もとの方向へと働くことになる。ということは、振り子制御をすれば、左右に揺れ動かされる感覚が減ることになる。さらには、カーブ時に受ける感覚が、「カーブ外側上方に体が浮かび上がる」ようなものではなくて、「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わる。つまり、乗客がより「安心」を感じるような動きにさえ変わる、ということである。

それならば、車のサスペンションもそんな振り子制御をすれば良いか、というとそういうわけでもない。カーブ(コーナリング)時に「体が下方向に(抑え)固定される」ような感覚に変わってしまう、つまり、これまでとは逆に「安心」を感じるようになってしまう。これはあまり安全ではない。

まるで、タイヤのグリップ性能が増したかのように、あるいは、路面に適切なハングがついているかのように運転者感じてしまったならば、コーナリング時に適切な減速を行うことをしなくなってしまう可能性が高い。運行速度が厳密に守られている列車と違い、車の速度制御に対する運転者の自由度が高い車では、車の運転者の感覚に対し「車の状態」のフィードバックを適切に与える必要があるわけだ。車の状態に応じて、適切に「不安」「安心」を運転者に感じさせるのが安全なサスペンション設計である、ということなのだろう。

しかし、運転者以外の乗客にもそういった『車の状態に応じた適切な「不安」「安心」』を感じさせた方が良いかどうかは、判断が分かれるところだと思う。運転手と同じように車の揺れを感じた方が良いかもしれないし、それとは逆に、車の素直な状態を感じる・知ることもなくただ安心して乗車していることができた方が良いのかもしれない。

もし後者の考え、つまり運転者とそれ以外の乗客が受ける感覚も違った方が良いということになるならば、運転手とそれ以外の乗客に対する姿勢・上下位置制御が違った方が良いということになりそうだ。つまり、車の(少なくとも)運転席が車体と独立に「振り子制御」されるような自動車を作れば良い、ということである。

そんな運転席と乗客席が独立に動く「振り子制御」自動車はいつか登場するだろうか?それとも、「運転手(席)」というもの自体が未来の車には存在せず、運転はすべて自動で行われるようになっていて、そんな各席独立「振り子制御」などそもそも必要なくなっているのだろうか。

そんな運転席と乗客席が独立に動く「振り子制御」自動車はいつか登場するだろうか?それとも、「運転手(席)」というもの自体が未来の車には存在せず、運転はすべて自動で行われるようになっていて、そんな各席独立「振り子制御」などそもそも必要なくなっているのだろうか。

2008-07-26[n年前へ]

2008-08-03[n年前へ]

■続 WEBベース「ビジュアル言語」を作る

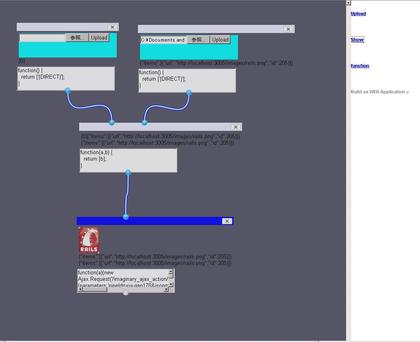

『画像処理WEBアプリを簡単作成用「ビジュアル言語」を作る』で作成した叩き台のイメージは、「データ処理フローを並べ終わった瞬間に、基本的にはアプリケーション作成(と簡単なテスト)が終わっている」というものです。「並べること」が「

プログラミング」「画面デザイン」「初期テスト」のすべてを兼ねていること、が大切で、そういう「ビジュアル言語」を作ってみたかったのです。「アイコンを並べたあとに "RUN" ボタンを押してプログラムを走らせる」とか「アイコンを並べコーディングをした後に、今度は画面デザインを別画面で設定する」なんて面倒なことはしたくない、と思ったのです。

『画像処理WEBアプリを簡単作成用「ビジュアル言語」を作る』で作成した叩き台のイメージは、「データ処理フローを並べ終わった瞬間に、基本的にはアプリケーション作成(と簡単なテスト)が終わっている」というものです。「並べること」が「

プログラミング」「画面デザイン」「初期テスト」のすべてを兼ねていること、が大切で、そういう「ビジュアル言語」を作ってみたかったのです。「アイコンを並べたあとに "RUN" ボタンを押してプログラムを走らせる」とか「アイコンを並べコーディングをした後に、今度は画面デザインを別画面で設定する」なんて面倒なことはしたくない、と思ったのです。

そういう作りをイメージした理由の一つは、画像処理アプリケーション(おそらく多くのデータ処理アプリケーション)は、「画像アップロード(データ入力)部」「スライダーやテキスト入力による数値入力部」「データ選択」「フィルタ(演算)処理」「種々の特性の表示部」といったせいぜい数種の比較的限られた機能を並べることで作られていることが多い、ということです。その並べ方にアプリケーションの特徴があったりするわけです。

また、それぞれの基本パーツはどれもJavaScriptで覆われていることで機能拡張を楽にしたい、という構想設計ならぬ妄想設計に基づいています。5,6種類の数少ない機能を持つ基本パーツを作ってしまえば、あとはいかようにでもできるだろう、というイメージです。

たとえば、「フィルタ(演算)処理」なんかは、JavaScript中のSJAX先アドレスを変えるだけで(それらアドレスに応じたサーバ側コードは当然用意するとして)、色んな画像処理フィルタを自由に作ることができるわけです。そういう風に基本パーツを継承した派生パーツを作っても良いし、あるいはパーツの組み合わせでさらに新しいパーツ(関数)を作っても良いわけです。以前 Imagenerator でもやったように、いくつかの簡単な機能を組み合わせたものを、さらに一個のパーツ(関数)として保存できるようにしておけば、機能を増やすことも簡単にできるだろう、ということになります。

……と書くより、ひとことで言ってしまえば「何だかそれって面白いな」と自分で思えるものを作って遊んでみたかった、ということですね。

データの送受信が、(下の動画(高解像度版)のように)グニュグニュと揺れ動く振動や画像の変化で実感・体感できたり、それがJavaScriptでラップされている設計構造とか「何だかそれって面白い・楽しいかも」と遊んでみたかっただけ、なんですよね。ひとことで書いてしまえば。

2008-10-19[n年前へ]

■加速度P(I)D制御の防振エディタ

列車や飛行機や、あるいは、船の上といった場所でPCを使う人もいる、と思います。そんな人たちは、とりたてて多くはないのかもしれないけれませんが、きっと、そんな人たちもいると思います。つまり、揺れ動くノートPCの液晶を眺めながら作業をする人たちがいると思うのです。

そんな作業は、目を疲れさせ、きっと視力を悪くします。・・・そこで、ノートPCに搭載されている加速度センサを使って、揺れの成分を取り除くようにWindowを動かすエディタを作ってみた。題して、「加速度P(I)D制御の防振エディタ」です。つまり、その瞬間の加速度=位置の差(Propotional)と、その瞬間の加速度の微分=位置の差の差(Differential)をさらに演算した結果を用いて、エディタのウィンドー位置を防振補正し、「揺れ動く環境の中でも目を疲れさせないエディタ」を作ってみたのです。

そんな「加速度P(I)D制御の防振エディタ」を使っているようすを撮影してみました。それが、上に貼り付けた動画です。画面中央右の「加速度P(I)D制御の防振エディタ」が、その他のWindowsパーツと違って、防振の方向に動いている(動かそうとしている)のがわかるだろう、と思います。

ちなみに、その拡大動画が下に貼り付けたものです。画面右が防振エディタで、画面の左後ろにあるのが普通のエディタになります。

ケータイで撮影した動画ではわかりづらいと思いますが、真面目にやれば効果が結構あるように思えるのです。・・・ということは、あと数年もすると、「加速度P(I)D制御のノートPCの防振表示画面」というものも、ごく当たり前になっているかもしれません。

2008-10-25[n年前へ]

■「自信」と「プライド」

本を読む時、これは「どういう意味」の言葉なのだろうか、と考えることがある。たとえば、「自信」と「プライド」という言葉を頁の中に見るとき、いつもこれは一体どんな意味だったのだろうか、と考える。片方は日本語で、片方は外来語のような日本語だけれど、よく「自信」と「プライド」という言葉を一緒に眺めて考えてしまう。

本を読む時、これは「どういう意味」の言葉なのだろうか、と考えることがある。たとえば、「自信」と「プライド」という言葉を頁の中に見るとき、いつもこれは一体どんな意味だったのだろうか、と考える。片方は日本語で、片方は外来語のような日本語だけれど、よく「自信」と「プライド」という言葉を一緒に眺めて考えてしまう。

この2つの言葉はよくカップリングされて出てくることが多く、しかも、同じ書き手の本の中でも、その意味合いが揺れ動き・違うようでいて・また重なり合うようでいるため、いつも「自信」と「プライド」という言葉を見ると、最小二乗法か何かで、なるべく誤差が小さい意味推定をしたくなる。

先週も、香山リカの「I miss me.―新しい自分を見つける42章 」を読んでいると、何回かこの2つの言葉が出てきて、そのたびに何回もその行を読み返した。頁ごとにどういう意味・どういう気持ちの言葉なのだろうか、と考えた。

他人には無関係に見えるかもしれないできごとの連なりを、日付というものを「鍵(キー)」にして繋ぎ、自分なりの物語を作るのです。そして、位置づけ・繋がりを理解・納得しようとするのです。

この本は、香山リカが自分と同じ女性、自分と同じような女性に向けたこの本は、たぶん、文庫本で読むといいような気がする。小さな文庫本だからといって、決して通勤電車の中でバックから出して読むのではなくて、部屋の壁に寄りかかりながら一人読んでみたり、長距離列車の外の車窓を眺めつつ適当な頁からつらつらと読むといいような気がする。